醫生吐槽鴻茅藥酒被跨省抓捕!媒體評論:動用警權要慎重!

因為在網上發帖稱“鴻茅藥酒是來自天堂的毒藥”,廣州醫生譚秦東遭鴻茅藥酒公司所在地的——內蒙古自治區涼城縣警方跨省抓捕。

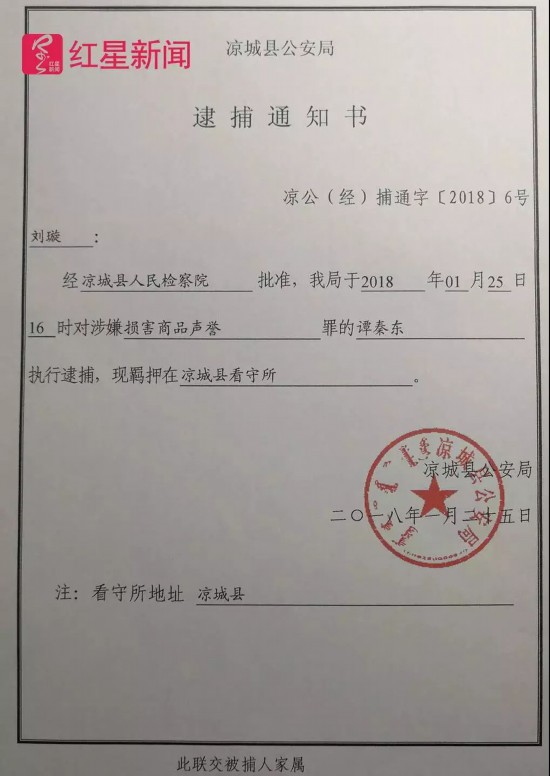

譚秦東家屬劉璇收到的逮捕通知書

去年12月,擁有麻醉醫學碩士學位的醫生譚秦東在“美篇”發表了《中國神酒“鴻毛藥酒”,來自天堂的毒藥》,文章從心肌的變化、血管老化、動脈粥樣硬化等方面,想說明鴻茅藥酒對老年人會造成傷害。表述本身是有一定科學依據的,但是標題卻使用了情緒化的“毒藥”一詞。今年1月,內蒙古涼城警方以“損害商品聲譽罪”抓捕了譚秦東醫生。

因一篇閱讀量為2241的網帖

他被警方帶走

1月14日,劉璇(譚秦東家屬)趕赴內蒙古自治區涼城縣,在當地看守所見到了譚秦東。譚秦東說,他之所以被抓,源於他去年12月19日在“美篇”上發布的一篇帖子。

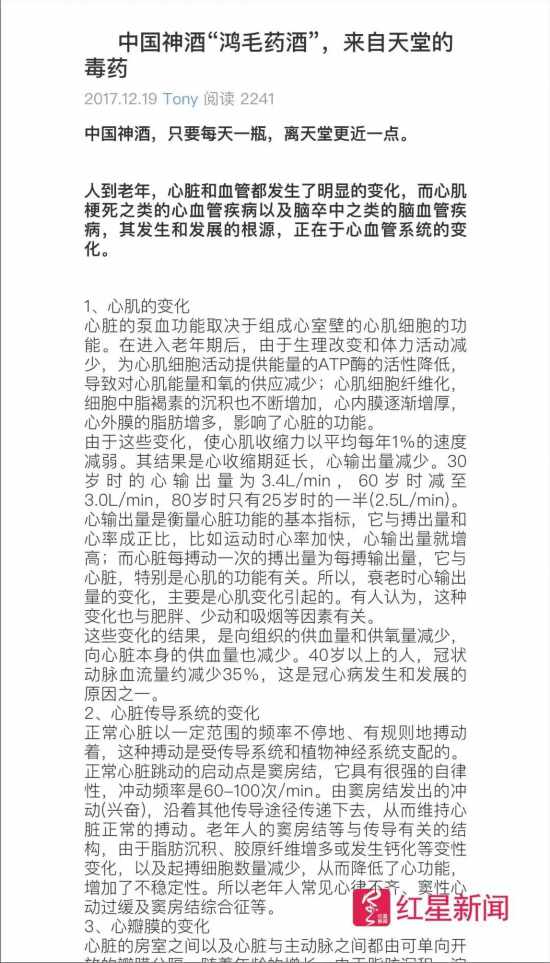

劉璇展示的原帖內容顯示,該帖標題為《中國神酒“鴻毛藥酒”,來自天堂的毒藥》(注:原帖為“鴻毛藥酒”)。

該帖中,譚秦東撰寫的內容分三部分,開頭:中國神酒,隻要每天一瓶,離天堂更近一點。人到老年,心臟和血管都發生了明顯的變化……(共88字)﹔正文:老年人,退休后很多消遣項目就是電視,鴻毛藥酒……夸大療效,包治百病……(共132字)﹔結尾:中國神酒,鴻毛藥酒,來自天堂的禮物。最后,該文注明“部分內容轉自西茜醫生”。

“毒藥”網帖文章截圖

1月16日,譚秦東告知劉璇用戶名和密碼后,劉璇即屏蔽了該賬號,截至當日,該文閱讀量為2241,譚秦東的賬號仍隻有5個粉絲。

鴻茅國藥方稱:受網帖影響,我司損失利潤80余萬

涼城縣公安局經濟犯罪偵查大隊的受案登記表顯示,2017年12月22日,內蒙古鴻茅國藥有限公司一員工受公司委托報案。該員工稱:

近期多家公眾號對“鴻茅藥酒”惡意抹黑,甚至宣稱鴻茅藥酒是“毒藥”,大肆散播不實言論,傳播虛假信息,誤導廣大讀者和患者,致多家經銷商退貨退款,總金額達827712元,造成公司銷量急劇下滑,市場經濟損失難以估量,嚴重損害公司商業信譽。

對於此事,澎湃新聞昨天發表評論:醫生吐槽鴻茅藥酒,跨省抓捕要慎重

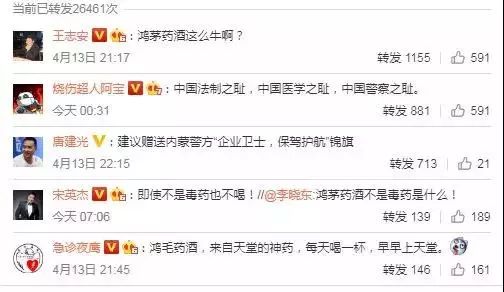

事件引爆了輿論的強力反彈

▼

《刑法》第221條規定:捏造並散布虛偽事實,損害他人的商業信譽、商品聲譽,給他人造成重大損失或者有其他嚴重情節的,可以構成“損害商業信譽、商品聲譽罪”。

犯罪的構成要件之一,就是必須滿足嚴重的社會危害性。“損害商品聲譽罪”不能等同於普通名譽侵權,那是普通的民事糾紛,應該由當事人到法院提起訴訟,而不是動用刑事手段,啟動國家機器,直接限制一個公民的人身自由。

這是刑法應該有的謙抑精神,也是為避免警權介入不必要的民事糾紛當中。最高人民法院的《刑案審判參考》在評述當年的“紙餡包子案”(訾北佳案)時明確:構成“侵害商品聲譽罪”必須主觀上出於故意損害商品聲譽的目的,而不是出於過失﹔從犯罪結果來說,必須造成嚴重經濟損失等后果。

鴻茅藥酒方面認為,譚醫生的這篇文章,誤導廣大讀者和患者,“致多家經銷商退貨退款,總金額達827712元”,達到了構成刑事犯罪的立案標准。但這篇文章的點擊率隻有2000多次,這麼小范圍的傳播與鴻茅藥酒所訴稱的80余萬元的退貨的經濟損失是否構成因果關系?

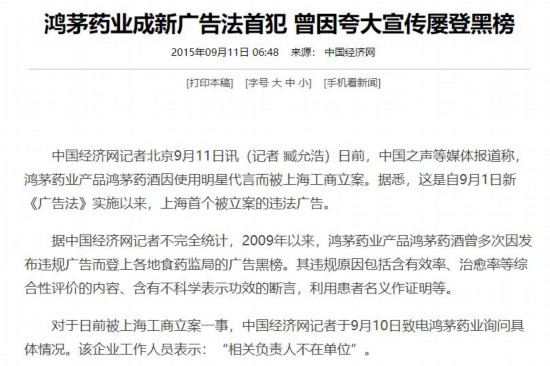

要知道一個事實:在這篇文章之前,鴻茅藥酒已經在市場上飽受質疑。有媒體根據近十年的職能部門的公告文件做出不完全統計,鴻茅藥酒廣告曾被25個省市級食藥監部門通報違法,違法次數達2630次,被10省市18次採取暫停銷售的行政強制措施。

(以下為部分舉例)

2015 年被上海工商局處罰

▼

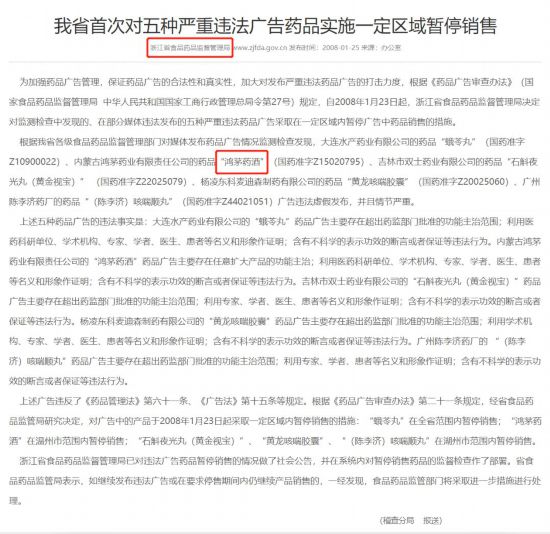

2008 年被浙江省藥監局處罰

▼

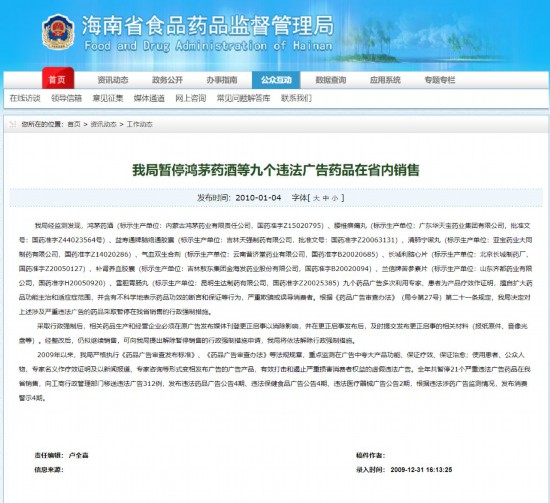

2010 年被海南省藥監局處罰

▼

鴻茅藥酒或多或少隱瞞自己“非處方用藥”的身份,而不是保健品,不提自己的禁忌人群,極易造成誤導,屢遭處理之后,仍然堅稱“所有人都能喝”。鴻茅藥酒中的附子、何首烏等成分,本身就被醫學界認定為具有致癌性。近期又有媒體曝出,藥酒成分中所含的豹骨為珍稀動物制品。

在這麼一個四面楚歌的輿論環境之下,鴻茅藥酒遭遇的退貨和譚醫生的這篇小文章真的構成因果關系嗎?

的確,譚醫生的表述有不妥的地方,特別是在網文的標題中使用了“毒藥”一詞。但是,表述不妥,與民事侵權和刑事犯罪的界限,應該判然有別。

警權動用應當謹慎,特別是當進入刑事程序,直接可以限制一個公民的人身自由,涉及到將來的定罪處罰時。原本可以通過網絡平台申訴-刪貼解決的問題,一腳油門踩到死,直接動用國家機器跨省抓捕一名醫生,是否妥當?

這幾年,打擊網絡謠言效果顯著,以雷霆萬鈞之力澄清網絡輿論環境,但是,應該區分情緒化表達與名譽侵權,一般性言論失實與刑事犯罪的邊界。如果對所有失實的言論(甚至並不是失實,只是做了情緒化的表達)不問主觀動機,不問客觀危害后果,都要跨省抓捕,既違背了傳播規律,也可能造成寒蟬效應,搞得人人自危,無法正常表達。

幾年來,個別地方的警方為當地的支柱型企業跨省抓捕吐槽者的案例不少,當然不能一概斥之為“濫用警權”“警察家丁化”,但是既然涉及刑事犯罪,刑法的謙抑原則還是應該講的,對於這些本應該作為民事糾紛處理的案件,動用警權需要慎之又慎。

鴻茅藥酒廣告違法2630次,安然無恙﹔譚醫生一篇2000多點擊的小文章,卻被千裡跨省抓捕。這不是公眾期待的風清氣正的輿論環境。

(來源:紅星新聞、澎湃新聞、中國經濟網、浙江省食藥監管理局官網、海南省食品藥品監督管理局)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量