非遺傳承人趙樹憲:匠心守得絨花開

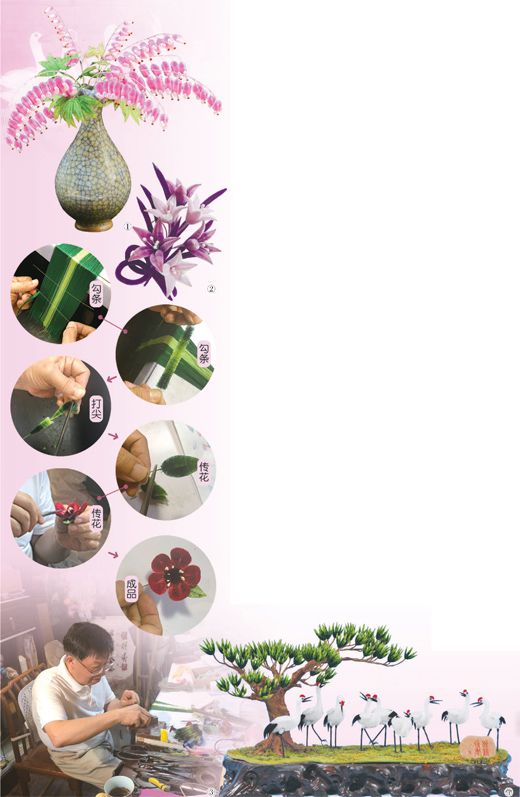

圖①、圖②、圖④:趙樹憲工作室絨花作品瓶花《荷包牡丹》、胸飾《紫百合》和擺件《鬆鶴延年》。

資料圖片

圖③:趙樹憲制作絨花。

本報記者 姚雪青攝

“每一行想要做到優秀都是不易的,這對我來說是一份職業,一輩子都要踏實干好。”

——趙樹憲

在南京老城南,有一條從歷史深處走來的巷子。這裡坐落著清代最大的平民住宅甘熙宅第,也是現南京市民俗博物館所在地。64歲的省級非物質文化遺產傳承人趙樹憲就在這裡制作南京絨花。

歷 史

宮裡傳出吉祥花

絨花,這項獨具南京特色的手工藝,最早可以追溯到唐代武則天時期。當年的三山街至長樂路一帶,曾是熱鬧非凡的“花市大街”。絨花品種眾多,有鬢頭花、胸花、戲曲花等,其中鬢頭花最受喜愛。

“古時宮裡的女子頭上要戴花的,但是鮮花少,不能四季都戴,慢慢就開始制作人造花。”趙樹憲介紹,絨花起初僅供宮中使用,《紅樓夢》裡提及的“宮裡作的新鮮樣法堆紗花兒”,說的就是南京絨花。之后才流傳到民間,人們以絨花寓意“榮華”。

上世紀三四十年代,南京的絨花制作以家庭作坊為主,有柯恆泰、張義泰、德勝祥等40多家,趙樹憲是張義泰的第三代弟子。然而,工藝美術的黃金年代悄然過去,隨著審美、民俗及技術變遷,純手工制作的絨花漸漸被工業流水線產的頭花、胸花所取代。

2006年,南京絨花作為省級非遺項目,重新回到了公眾視野。近年,趙樹憲和徒弟的作品還出現在《延禧攻略》等電視劇中,絨花人氣又高漲起來,前來參觀和訂購的游客絡繹不絕,客戶主要是喜愛傳統文化的年輕人。“現在預訂要半年后才能拿到啦。”趙樹憲說。

制 作

巧手蠶絲“傳”成花

絨花坊10平方米上下,3張操作台就佔了大半。桌上和桌邊散落著各種線圈和材料,櫥窗裡展示著鳳冠、裝飾畫等作品,一張張証書惹人注目。絨花的主要材料是蠶絲,經過“勾條”“打尖”“傳花”等多個步驟,最后攢成花式,一朵絨花才算完成。

“將蠶絲煮成熟絨,再染上不同顏色,才是花瓣、花蕊和葉子的材料。”趙樹憲挑選著深淺不一的綠色材料,開始制作一片葉子。將選料梳理通順后,他小心翼翼地將其裁剪成1厘米寬的小段,再用燒至退火軟化的黃銅絲捻成螺旋狀,成為“絨條”。這叫做“勾條”,是極為關鍵的步驟。

下一步是“打尖”。趙樹憲右手拿著剪刀,左手旋轉著絨條,不一會兒就修剪出兩面凸、中間凹的造型。再將它們一一熨燙平整,顏色深淺有致的葉子就完成了。根據需要,絨條還可以被加工成鈍角、銳角、圓角等不同形狀。修剪好的絨條在他一雙巧手下靈活組合,一朵美麗的茶花便活靈活現了。

絨花樣式各異,制作過程短則一兩日,長則需要一兩周。眼下最炙手可熱的,自然是電視劇《延禧攻略》中各位妃嬪的同款配飾。“劇組定制了19款絨花發飾,我和兩個徒弟用了一個多月的時間才做好。”趙樹憲介紹,這套絨花飾品都是參照劇組提供的、故宮館藏文物的圖片制作而成,其中富察皇后佩戴的“搖錢樹造型絨花”是做工最復雜、最受歡迎的一款。

傳 承

“當下是非遺最好的發展時期”

從1973年進入南京絨花廠做學徒,今年已是趙樹憲制作絨花的第四十六年。他十分坦然:“每一行想要做到優秀都是不易的,這對我來說是一份職業,一輩子都要踏實干好。”

趙樹憲收徒弟,隻有兩個條件,一是真心喜愛,二是全職投入。做絨花需要有巧思、美感和手工,不僅機器無法取代,手藝人也要潛心學習三四年,才能做成一件像樣的作品。曾有不少人想要業余學習,但一聽說周期長、過程苦,便打了退堂鼓。

令趙樹憲欣慰的是,近年來陸續招收到5個年輕學生,為工作室注入了活力。“因為喜歡,我大學畢業后就來從事這方面的工作,已經三年了。”90后的李璐說。80后程穎還開了介紹絨花的微博和微信,讓老技藝的傳播有了新渠道。

對於技藝的傳承,趙樹憲一直堅持原則:必須使用傳統材料,必須運用傳統工藝。在此基礎上,表現形式、體裁角度等方面則力求創新,進行生產性傳承。

趙樹憲介紹,在過去,絨花主要做頭飾,色彩以大紅色為主﹔這些年,絨花不僅有了更雅致和豐富的色彩,更重要的是,它逐漸跳出了原本的行當,成為表現內容更豐富的藝術形式。他的工作室裡,既有傳統中不乏時尚的胸花,也有靈動乖萌的各式動物造型,還有如同油畫般細膩的絨花裝飾畫。在跨界服裝領域,2012 年“絨花若雪”禮服一亮相就驚艷了法國戛納。這是趙樹憲用一個月時間,將1000根絨條拼接而成的。

“當下是非遺最好的發展時期,希望能有更多年輕人喜歡它、願意學。”趙樹憲說。

《 人民日報 》( 2018年09月15日 05 版)

分享讓更多人看到

相關新聞

熱門排行

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量