四十年,必由之路一起走過

|

|

安徽小崗村農民按下包產到戶“紅手印”的雕塑。 |

|

|

在位於廣東深圳的比亞迪總部拍攝的“空中純電動車充電塔”。 |

|

|

11月29日,2018中國義烏國際智能裝備博覽會上,來自巴基斯坦的客商正在用英語與智能機器人交流。 |

|

|

廣西欽州保稅港區碼頭成為“一帶一路”上的重要門戶。 |

|

|

12月13日,在京張高鐵河北懷來段鋪軌現場,中鐵三局的工人鋪下京張高鐵全線第一節軌排。 |

|

|

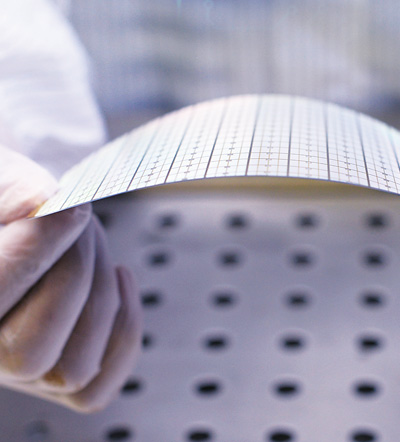

吉林民營企業蓬勃發展,為東北振興注入源源活力。圖為林華微電子股份有限公司的硅晶圓產品。 |

一

這是人類發展史上罕見的曲線。不只是一條曲線,是一組。

過去40年,中國GDP(國內生產總值)、人均GDP、全社會固定資產投資、進出口、財政收入、社會消費品零售總額、實際使用外資、工業增加值、人均可支配收入、居民消費支出,都是從未回落的上行曲線。

最為直觀的是GDP。1978年,中國GDP隻有3600多億元,佔世界總量的1.8%﹔2017年,中國GDP高達80多萬億元,約佔世界總量的15%﹔今年,中國GDP佔世界總量比重將更大。從世界舞台的邊緣走起,中國GDP在2000年超過意大利、2005年超過法國、2006年超過英國、2007年超過德國、2010年超過日本,經濟總量排名世界第二,走到舞台中央。

與之相伴的是一些奇跡般的現象——1978年,中國沒有一家“世界500強”企業,2018年,有120家中國企業躋身“世界500強”﹔1978年,中國一年的汽車產銷是10萬輛,今天中國是世界第一大汽車產銷國,2018年前11個月,汽車產銷量達到2150萬輛﹔1978年中國沒有一座樓高度超過200米,2018年全世界10幢最高樓中,有一半在中國大陸……

當然,40年間,中國也有一路下滑的曲線。自1978年以來,恩格爾系數一路下滑,這意味著食品支出總額佔個人消費支出總額的比重持續下滑。簡而言之,中國人民不但填飽了肚子,還過上了越來越好的日子。貧困人口數量也一路下滑,總計有7億多人擺脫貧困,創造了人類減貧史上的奇跡。

然而在這40年間,中國人民所經歷的,又哪是幾條曲線所能描述。翻閱過去40年人民日報,已然泛黃或依舊光鮮的紙張上,浮動著時代的痕跡。

這片土地上的人民,一起見証或親歷了十一屆三中全會召開,經濟特區設立,真理標准問題大討論,《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》通過,家庭聯產承包責任制確立,有計劃的商品經濟提出,全民所有制企業改革啟動,“一個中心、兩個基本點”基本路線提出,“科學技術是第一生產力”提出,鄧小平南巡講話,社會主義市場經濟體制改革目標確立,現代企業制度建立,分稅制改革推出,外貿體制綜合配套改革,香港回歸,黨在社會主義初級階段的基本綱領提出,明確非公有制經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分,澳門回歸,西部大開發戰略提出,中國正式加入世貿組織,振興東北地區等老工業基地戰略提出,農業稅條例廢止,奧運會在北京召開,“中國夢”提出,“四個全面”一一布局,“一帶一路”倡議提出,河北雄安新區設立……

2017年10月,黨的十九大把習近平新時代中國特色社會主義思想確立為全黨的行動指南,對新時代中國特色社會主義發展作出戰略部署,決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖已經繪就。

改革開放如同一條流了40年的河,匯流成海,又沖積出參差景致。

萬物肆意生長,人們奮勇向前。

二

思想是時代之母。

中國改革開放,不靠救世主,更沒有神仙皇帝。只是在敢闖敢拼的實踐背后,有著堅實的思想基礎。

5000多年文明史給了中國屹立不倒的底氣,正如習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演講中所指出的,“經歷了無數次狂風驟雨,大海依舊在那兒!經歷了5000多年的艱難困苦,中國依舊在這兒!面向未來,中國將永遠在這兒!”

200年前,德國邊境小城特裡爾的一聲嬰兒啼哭,是另一個起點。一代偉人的思考,為東方大國帶來了取之不盡的思想源泉。100年前,十月革命一聲炮響,給中國送來了馬克思列寧主義。在一代又一代中國共產黨人堅守下,“馬克思主義成為立黨立國的根本指導思想”,在這裡落地生根。

中國特色社會主義,也經歷了漫長的40年時間,才形成今日之局面。尤其是黨的十八大以來,“我們黨堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、‘三個代表’重要思想、科學發展觀為指導,堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實,堅持辯証唯物主義和歷史唯物主義,緊密結合新的時代條件和實踐要求,以全新的視野深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識,進行艱辛理論探索,取得重大理論創新成果,形成了新時代中國特色社會主義思想”。

不能忘記的是,每當遇到重大理論問題,總是一場觀念的突破和思想的解放。而中國在突破中前進。1978年,《光明日報》發表《實踐是檢驗真理的唯一標准》一文,全國上下就此開始“真理標准大討論”。其中體現的解放思想、實事求是的馬克思主義精神,一直影響著改革開放40年來的中國。

回首改革,每當步入關鍵處,便需要最高領導人在思想領域一錘定音。當年,“大包干”的討論,“姓社還是姓資”的討論,市場經濟的討論,都經歷了這樣的過程。

站在改革開放40周年時間點上,11月1日的民營企業座談會讓人為之一振。面對50多位民營企業家代表,習近平態度十分明確,“任何否定、懷疑、動搖我國基本經濟制度的言行都不符合黨和國家方針政策,都不要聽、不要信!所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸、安心謀發展!”

三

實踐是理論之源。

專題片《必由之路》記載了這樣一個細節。1978年,還在清華大學讀書的習近平受父親習仲勛委托,來到安徽滁州,看包產到戶效果到底怎樣。“印象很深刻,因為這是我改革開放以后,接觸農村的改革第一課。”

拓荒並不那麼容易。40年前一個冬夜,安徽鳳陽小崗村裡,18位村民擠在村民嚴立華家低矮的茅屋裡,按紅手印,簽下一份不到百字的生死狀,就此拉開中國農村改革大幕。

改革哪有易事,只是改革者在電光火石間選擇了擔當。

1982年5月的一天,浙江義烏縣委書記謝高華被群眾堵在縣委門口討說法,責問為何不讓老百姓擺地攤。安撫好老百姓之后,謝高華大膽拍板,開放位於義烏湖清門的小商品市場,從而催生了義烏這一全球最大的小商品市場。

就連時間的意義,都是在實踐中得來的。

1982年,“時間就是金錢,效率就是生命”被制成巨型廣告牌,矗立在蛇口最顯眼的位置。1984年,鄧小平來到蛇口,看到了這塊牌子,也在聽匯報時注意到了這句話。回到北京后不久,他就肯定了這句從實踐中得來的口號。

多年以后,深圳大學畢業生馬化騰向本報記者回憶,上世紀80年代上大學時,這句口號就風靡校園,催人奮進了,“老師們經常教導我們說如今是百年一遇的大時代。”這正是那個年代,人們的真實感受。

在這樣時不我待的氛圍中,馬化騰與4位同學、朋友一起在深圳這片熱土上開創了騰訊公司,並在短短20年時間裡,帶領這家年輕企業躋身全球十大科技企業,市值高達4000多億美元。

類似的故事也發生在杭州。瘦小的馬雲,在自家房子裡聚起了“十八羅漢”,從這裡開始,用了短短15年時間,便在2014年造就了當時全球歷史上融資額最高的IPO(首次公開募股)。這是改革開放時代才會出現的中國故事。如今,以馬雲為封面的暢銷書,出現在全世界幾乎每個繁忙的國際機場中。

這些探索,永久改變了中國人的生活方式。一個2018年的中國人,可以穿著舒適、個性化的衣服,在家裡邊跟朋友用微信聊天,邊在淘寶下單購買來自全世界的美食、家居與衣服,享受全球化帶來的便利﹔也可以用支付寶或微信繳納水、電、煤、房租、話費,享受幾百到上千項政務服務。這在1978年,那個人人身著藍布衣服的年代,無從想象。

這是全體中國人民一起經歷過的時間,這是全體中國人民一起改變了的命運。

四

中國選擇這條獨立自主的路,便准備好了面對質疑。

“中國的現代化,是由自身發展的動力和內在需求決定的,西方的影響是有限的。”彌留之際,美國“頭號中國通”費正清教授在遺作中寫道。在書裡,他為自己年輕時的觀點致歉,那時他以為中國會放棄所有傳統和制度,中國變革成功與否,都是對西方文明的一種反應。

唱衰中國的聲音從未斷絕過。美國《時代》雜志在過去40年間曾多次以中國為封面。1978年,開啟了改革開放大幕的鄧小平同志,成為年度人物﹔1984年,一個中國人站在長城上,手中拿著一杯可口可樂,這成為那個年代中國開放的象征﹔2007年,雜志封面以長城和噴薄而出的紅日為背景,不無擔憂地寫道“一個新的超級權力已經來臨,我們應該如何面對?”2013年,雜志封面以“中國泡沫”為題,預言中國經濟這個泡沫破滅在即﹔僅僅4年后的2017年,《時代》就在封面以中英雙語寫下“中國贏了(China Win)”……

“中國崩潰論”“歷史終結論”“社會主義失敗論”等,始終伴隨著中國崛起的步伐。然而事實則是,中國在過去這些年裡,一直是全球經濟增長新引擎。如今,中國經濟總量穩居世界第二,對世界經濟增長的貢獻率超過30%。

投資機構高盛認為,今年是全球經濟強勁增長的一年。其中,中國經濟無疑發揮著重要的驅動作用。

面對過去、現在與未來,習近平說:“改革開放是當代中國發展進步的必由之路,是實現中國夢的必由之路。”

五

過去的必由之路已成為共同記憶,未來的必由之路將通往共同夢想。

人們正處在紀念改革開放40周年的氣氛中。過去1個月,許多人專程從外地趕到北京,排長長的隊,就為了看一場展覽。12月6日,“偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽”對公眾開放第22天,前往國家博物館的現場參觀人數突破百萬人次。關鍵抉擇、壯美篇章、歷史巨變、大國氣象、面向未來等主題展區裡,有著歷史圖片、文字視頻、實物場景、沙盤模型、互動體驗等多種手段和元素,充分展示改革開放40年來特別是黨的十八大以來,所發生的偉大變遷。

專題片《我們一起走過》和《必由之路》,一經播放便成為熱議話題,其中波瀾壯闊的改革歷程,勾起人們長久的回憶。

改革開放是舉國之內的共識,改革開放再出發,積蓄著全黨全國人民追求美好未來的強大勢能。在今天,我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標之際,全面深化改革、推進新一輪高水平對外開放尤為重要。

中國進入新時代,這是中國發展新的歷史方位。久經磨難的中華民族已經迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

改革開放亦是日日新的偉大事業,這要求從中央到地方不斷直面困難和挑戰,不斷開創新的局面。過去幾年間,改革的“四梁八柱”日漸完善,全面深化改革的主體框架基本確立,與改革有關的許多對關系也逐漸厘清。黨的十九大報告提出“十四個堅持”,作為新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。今年,深化黨和國家機構改革全面啟動,31個省份的省級機構改革方案全部獲中央批復同意。

習近平親自挂帥的中央全面深化改革領導小組共開過40次會議。自今年3月開始,升級后的中央全面深化改革委員會共開過5次會議。這45次會議,在4年多時間裡,審議了范圍極廣的數百個改革話題,比如,足球、教師、疫苗、全科醫生……許多直接關涉民生。

2014年,在索契接受俄羅斯電視台專訪時,習近平說過一段話:“容易的、皆大歡喜的改革已經完成了,好吃的肉都吃掉了,剩下的都是難啃的硬骨頭。這就要求我們膽子要大、步子要穩。膽子要大,就是改革再難也要向前推進,敢於擔當,敢於啃硬骨頭,敢於涉險灘。”

今年,站在40周年的歷史節點上,習近平已經吹響了繼續前進的號角:“我們要以慶祝改革開放40周年為契機,逢山開路,遇水架橋,將改革進行到底。”

分享讓更多人看到

熱門排行

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量